ウキ

タイやシマアジの仕掛けには2号クラスの棒ウキで、

青物専用なら5号以上付加の遠投用の付加の強いうきがお薦めです。

私が初心者やいまいち釣果の伸びない人に一番伝えたいのが、このウキの使い方になのです。

よく3号の棒ウキより1号のウキの方があたりが出やすいとか、

感度が良好とか言われますが、これには大きな間違い?勘違い?な部分があると私は思います。

先ず、棒ウキ選びですが 1号であろうと3号であろうと、

青物(アジの飲ませ)以外に使用するウキの場合は、

棒ウキでトップの部分がムクトップ素材を前提に選んでください。

トップの部分が空洞になっていたり、径の大きな発砲素材を選ぶと、

その部分に浮力が生じるために、どうしても、正確なあたりをキャッチできません。

そして肝心なのが錘を調整する際に、

必ずボディーの部分が水面下に入り込み、

トップの根元側部分の3分の1ないし、

4分の1まで水面下に入るぐらいに調整してください。

重みのないエサの場合はさほどかわりませんが、

団子エサを付けるとトップの先の方が少し出てるぐらいです。

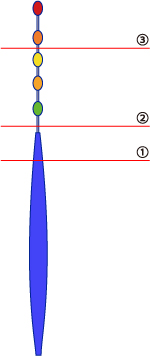

エサ無の状態で②の位置が水面になるようにセッティングし、

団子エサを付けたら③の位置が水面になるのがベスト。

これは非常に大切な事です。

これを実践すると1号ウキも3号ウキも効果は同じで、

風の強い日や雨の日などはむしろ3号ウキの方が、

筏に仕掛けを投入する際や、

魚のいるであろう層に手返しの良い釣りが展開できます。

魚は上から揺ら揺らと落ちてくるエサに反応するといわれ、

号数の軽い浮きでゆっくりフワフワと落とし込むといわれますが、

ハリスを長めにとることにより魚がいるであろう層の間近までは、

スピーディーに落とし込みそこからゆっくりフワフワと落とし込めば、

1号も3号も変わりませんよね。

実際にお風呂場で試してください。

ボディーが隠れた水面を③の位置に調整した棒ウキと、

ボディーが若干見えている水面を①の位置に調整した棒ウキを、

指で軽く押し込んでください。

③のウキは1号であろうと3号であろうと指で叩くとスーッと入り込み、

浮いて来る際にもゆっくりと浮き上がってきます。

一方①のほうは、1号の棒ウキであっても指で叩いても結構な抵抗力があり、

なおかつ直ぐに元気よく浮き上がってきます。

イメージしてください?

放流直後や活性の良い時の魚なら関係ありませんが、

そうでない時が大半の釣堀においてどちらの浮力調整のほうが釣果に差が出るかわかりますよね?

ベテランや上級者が、ズボ釣りや脈釣りをしていますが、

このウキの釣りをすれば、意味合いは同じなのです。

食い渋り時に、チヌ竿の超極細の穂先で違和感なく食い込ませているのと、

ウキの浮力に細心の注意を払い浮力調整した場合は大差ない状態で釣りが出来るのです。

まして冬場や風の強い日で、海面がざわついているときなど、

わざわざ円錐ウキをつかったりしなくても、極細穂先の棒ウキできっちり浮力調整をして、

水面に少しだけ出した状態にすれば、全て棒ウキ釣りで狙う事ができます。

青物をアジ等の元気な活きエサでやる場合以外は全てこのウキ釣りでまかなえます。

アジを使う場合は 五号付加以上のウキで、ハリスの中ほどに3号クラスのゴム張りの鉛を打って、

アジが隣の仕掛けに絡んだりするのを避けてください。

どうしても暴れる場合はアジの尾ヒレを切って使用してください。

※ 例え安物でも構いませんので、

この方法でウキつり等々される場合は必ず偏光サングラスをお薦めします。

クッションゴム(クッション付きオモリ)

ナイロンラインであれば使用しなくても大丈夫です。

ナイロンでも使う竿が、固めの場合は使用されるほうが良いかもしれませんね。

PEラインならば、やはりクッションゴムは不可欠と思います。

私は、船用のクッションゴムで、

強度表示のあるものを20センチ~30センチの品を前提に選んでいます。

私は経験がありませんが、釣堀用のクッションゴムで何度か切れたりしてせっかくの魚が再放流、

なんて光景を幾度かみたことがありますので、より信頼のおける品を使用しております。

クッションゴムが嫌でPEを前提にするなら、

ハリスをかなり長めにしたり、グラスコンポジットの釣竿を使用したりと工夫が必要ですね。

38ken